初めに

この講座は、リアルタイムバトル将棋で一人で遊べるという方のための"将棋"の講座です(リアルタイムバトル将棋の講座ではありません)

リアルタイムバトル将棋をプレイできる、駒の動かし方は大丈夫「でも将棋はどうやって強くなればいいのだろう?」という方が対象です。

"将棋の勉強方法を説明する"という方針でいます。

少し講師の自己紹介をします。私は将棋でアマ四段の正式免状を持っています。TVゲームプレイヤーの中では強い方と思います。一時期は「向かいのビルの窓の並びが将棋盤のマス目に見え、駒が勝手に動き出して困る」という程度、熱中していた時期がありました。

物事を教える経験も多い方です。バイトで進学塾の講師の経験があります。会社内へ、教育カリキュラムを自作して講師した回数も多いです。

大昔はアーケードゲームを多くやっており、数週間に1本のペースでクリアしていました。twitterやこのブログではその話が多いです。格ゲーはあまりやっておらず、現在まともに対人ができるのはストⅡ程度です。このブログとは別にPSO2の特殊能力追加のブログを数年記述し、45万PVでした(今は更新してません)

進行

1コマで講座と対局を実施します。(2019/4/18時点では数コマ分、講座の予定を考えています。)

・講座:30分~1時間程度

・対局:講師との対局(もちろん、受講者間での対局もどぞどぞ)

第1回 将棋の勉強の方法(2019/4/21)

前半:講座

第一回では、将棋を本で勉強する方法の概要を説明します。要するに将棋の本の選び方です。

将棋の本は、大きな本屋に行くと将棋のコーナーがありますので、そこで自分が理解できる本を選びます。棋書(将棋の本を棋書と言います)は、できれば中身を見てから買いましょう。

本屋の紹介

実物を見るならば、品ぞろえが良い本屋が良いです。

ある程度以上の大きさの本屋であれば将棋本のコーナーはあると思いますが、特別によい本屋を2か所紹介します。

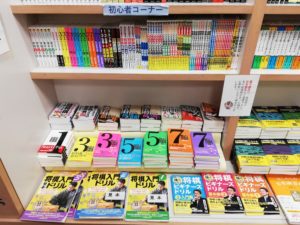

本屋の紹介1:東京・将棋会館1Fの売店

https://www.shogi.or.jp/about/base/tokyo/

まずはここが一番お勧めになります。大型書店より品揃えがいいです。

・千駄ヶ谷駅から歩きです。

・17:00までです。営業時間に注意下さい。

初心者向けコーナーもできています。

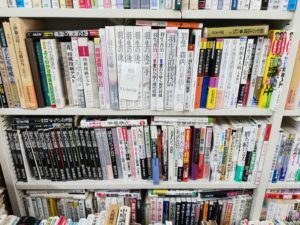

本屋の紹介2:アカシヤ書店

http://www.akasiya-shoten.com/

将棋に強い"古本屋"です。ここより棋書がある店を私は知りません。

全部棋書です!これの向かいにもう一つ棚があります。

著者別に並んでいます。羽生さんだけでもこれだけあります。

どのような本を買うか

棋書は多数あるのですが、次の3種類の本を使用します。

- 定跡の本

- 手筋の本

- 詰将棋の本

定跡の本

定跡本は山のようにあり、専門的すぎる本・難易度が高すぎる本も多いです。定跡のとっかかりとして、「四間飛車」(しけんびしゃ)の定跡の学習をまずお勧めします。(色々理由はありますが、今は説明を割愛します)

定跡は大きく居飛車と振り飛車の二つに分かれており、「四間飛車」は振り飛車の中の一つです。

初心者向けの本を一冊紹介します。

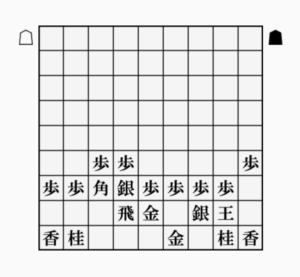

四間飛車はこんな陣形です

上の図はまだversion1.0で、あと2回変身を残しています。

四間飛車をある程度指せるようになったら、他の定跡に手を広げましょう(もし気に入ったら、四間飛車のみ磨いても大丈夫です。プロにもそのような専門家は居ます)

定跡の本を渡り歩いて、ひとまず最終目標は「羽生の頭脳」の全巻+αです。かなり高い目標です。「羽生の頭脳」は古い本ですので(まだ羽生さんは現役ですが)その後にできた定跡が入っていません。ですので少し補完する必要はあります。例えばゴキゲン中飛車、通称"ゴキ中"等は入っていません。ちなみに将棋の定跡は結構増えます。絶滅も出ます。流行り廃りもあります。奇襲もあります。

「羽生の頭脳」は5巻組です。戦法別になってます。以前は10巻組でしたが、文庫版になるときに2冊が1冊にまとまり5巻組になりました。文庫になる以前の本の1冊を当日会場に置いておきます。確認してみて下さい。

「羽生の頭脳」に+αした方が良い本(ゴキゲン中飛車等)の例は後日追加します!

定跡の勉強の仕方としては、手順の暗記よりも「なぜこう指すのだろうか?」と考えて自分で結論を出すのが良いです。

「こんな手が思い浮かぶが、どうしてこの本に書いてないのだろうか?」

→多くの場合は本に書くまでもなく悪い手です。悪い手なのには理由があります。理由を理解できると他の局面にも応用できるので強くなります。

「どうしてこの手が書いてあるのだろう?」

→本に書いてある手はその局面で筆者が有力視している手、その局面のTier1です、SSRです、☆5です。理由を理解できれば、その局面以外にも応用できて強くなります。

定跡については、後日の講座でもう少し深く掘り下げる予定です。

手筋の本:将棋のセオリー集

手筋とは格ゲーで言う所のフレーム表、あるいはコンボ集です。知ってる・知らないでかなり差が付きます。定跡の中にも手筋が多数混じっていますが、手筋の本は手筋だけを切り出してまとめているので効率よく習得できます。

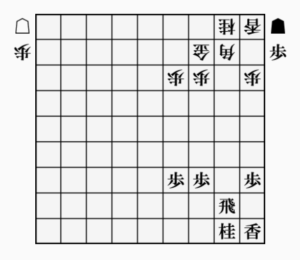

手筋の1例です。1分~数分程度、何を指すか考えてみて下さい。こちらの番で、持ち駒は歩が一枚です。

この局面が来たら、私は「相手だけHP3分の1、こっちはHP満タン」程度はアドバンテージを取れたと感じます(棋力によってアドバンテージの差は出ます。強い人ほどこの局面にアドバンテージを大きく感じます。)

答えはここには書きませんので頑張ってください!無数の本にこの手筋が書いてあります。

次の本が手筋の本の一例です。当日、会場にサンプルを置いておきます。

他にも色々あります。

詰将棋

1手の詰将棋の本や、3手の詰将棋の本を購入します。短い手数の物を多数解くのがよいです。同じ本を何度も解いてよいです。それどころか、同じ本を複数周するのも推奨です。ページを開いた瞬間に解けるようになるのが目標です。簡単になってきたら手数を延ばすなどして難易度を上げてみて下さい。難易度の上はかなり際限ないので安心して下さい。

詰将棋には、実戦に近い物とパズルになっているものがあります。もちろん実戦に近い物がお勧めです。

まとめると次です

- 簡単なものを、多く速く解く

- 実戦に近い物を解く

詰将棋の本もかなりあります。1手詰めの1例が次です。

当日、こちらの3手詰めの本のサンプルを会場に置いておきます。確認してみて下さい。

対局準備:ぴよ将棋のインストール、使い方

http://www.studiok-i.net/android/piyo_shogi.html

ぴよ将棋とは、CPUと対局できる無料のスマホ将棋アプリです。強さは数十段階に設定できます。最弱は非常に弱いです。名前に反して最強は恐ろしく強いです。アップデートでどんどん強くなってる様子です。強さはスマホの性能に依存するのですが、Mate 10 liteですと最強は県代表レベルと思われます(私より格上なので推定は難しいです)

ぴよ将棋は次のような事ができます。

- CPU対局

- プレイヤー対局

- 棋譜の保存(.kifファイル)

- その棋譜の評価値をグラフで表示

後半:対局

希望により私が駒を落としますので対局開始時に希望を言って下さい。例は次です。他も大丈夫です。

- 平手(ハンデなし、対等)

- 2枚落ち(講師の飛車角落ち)

- 6枚落ち(講師の飛車角桂香落ち)

- 8待落ち(講師の飛車角桂香銀落ち)

私の強さの基準の一つとして、ぴよ将棋の初段に6枚落として勝ってます。これを気にせずに「一回平手で経験したい」も大丈夫ですし「低めの基準でスタートして勝たせてもらおう」でも大丈夫です。「おまえちょっと気に食わないから平手でボコボコにしたるわ」も歓迎です(勉強させて下さいw)

- 対局後に感想戦を行います。感想戦が一番強くなります。「なんでこう指したの?」等はどんどんぶつけて下さい。

- 対局中にぴよ将棋で棋譜を取ります。

- 人数によっては、私が同時に複数人と対局するかもしれません。

- 対局時計を使うかもしれません。無料のスマホアプリがあります。

QA

今までに受けた質問です。

Q.強くなるのにどの程度の期間かかるだろうか?

A.「初段になるまで何年かかったか」twitterでアンケートして記事にまとめた方がいらっしゃいました。実態はこの記事より長いと思います。このアンケートですと「結局初段になれなかった」という人が入らないからです。ただもちろん、上達の個人差は激しいです。

【徹底検証!】将棋で初段になるまで平均何年かかる?~114名のアンケートから分析する真実~ - みそじんの将棋のある生活 https://t.co/lLd524oR0A @misojinndayoより

①初段になるまでの平均年数

②年齢と上達速度の相関関係

③初段獲得に居飛車振り飛車どちらが有利か

答えはブログで!#拡散希望— misojinn (@misojinndayo) April 20, 2019

第2回 対戦場所 (予定決まってないです)

前回将棋の勉強方法を説明しましたので、今回は「どこで相手を見つけるか」です。

結構色々あります。

この記事の上の方がポピュラーな対戦場所で、下に行くほどマニアックな対戦場所です。

ネット対戦

ネット対戦は、昼でも夜でも深夜でも相手がすぐ見つかります。ネット対戦は自分の強さを数字にしているので、適正な強さの相手と対局できます。ですので非常にお勧めです。試さない手はありません。

ネット対戦も色々あるのですが、数か所ピックアップします。

将棋ウォーズ(スマホアプリ)

https://shogiwars.heroz.jp/

ネット対戦の一番人気と思われます。将棋ですがエンターテイメント性が高いです。

1日3局までは無料で、それ以上指すには月定額課金が必要です。

対局時間は10分切れ負け、3分切れ負け、10秒将棋から選びます。

将棋ウォーズのユニークな点として次を挙げます。トロフィーシステム(あえて説明しません、試してみて下さい) 公式チート機能、観戦時の評価値表示、マッチング相手の強さ設定に「かなり弱め」の選択肢あり。

エンターテイメント寄りなのが分かるかと思います。

将棋クエスト(スマホアプリ)

無料です。私は使ったことありませんが、褒めている話をよく聞きますので名前だけでも紹介します。

将棋倶楽部24(PC版)

(私は昔、頻繁に利用してました。最近の事は分かりません)

対局も観戦も全部無料です。

昔、ここが一番の将棋ガチ勢集会場でした。藤井聡太はここのヘビーユーザーで、ここで腕を磨いたそうです。ですので今も一番のガチ将棋指し集会場かもしれません。

ヒーローもいて、対局が始まると待ち構えていた観戦者達がワラワラ集まって観戦者数制限がかかったりしていました。「ヒカルの碁」のsaiが似たような感じです。

マッチングは手動で、自分が挑戦して相手が受けたら対局開始です。あるいは逆に挑戦される訳です。

チャットがやりやすく、感想戦の相手をしてくれる方も多かったです。

上位陣の対局で、観戦者同士でガチ解説チャットが始まると勉強になります。もちろん会話に参加してもいいです。チャットは対局者には見えないので大丈夫です。

他のネット将棋も同様ですが、勝敗によって自分に点数が付きます。将棋倶楽部24では、レーティング計算しています。

https://www.shogidojo.net/dojo/about/rating.html

目安として、レーティングの数字が200点差≒勝率75%です。

将棋倶楽部24(スマホアプリ版)

将棋倶楽部24には、おなじアカウントでスマホからも接続できます。スマホ版からは、対局は1日1局まで無料・それ以上は有料です。観戦は無料です。

ここから下は相手が目の前に存在します。チートの心配がないので安心です。

ただ、相手は目の前に居ます。相手に敬意を示して「負けました」はちゃんと言う必要があります。言う場合は必ず出ます。きついですがチートが無いのと等価交換なので覚悟するしかありません。

将棋道場

道場に来ている人同士で対局です。マッチングは道場の人(手合い係と言います)がやってくれます。

初回はその道場内で通用する段級位認定をする場合が多いです(実は、段位は道場によって緩かったり厳しかったりします)

道場内での段級位は戦績によって上下します。

入場料制で1000円~2000円程度が多いです。時間制の場合もあります。

マッチングの都合上、ある程度大きくてお客さんもある程度多い道場が良いです。その意味では新宿将棋センターはお勧めになります。

また、他のブログの記事でこちらを紹介しておきます。

将棋教室

将棋を教える教室に行けば、何らかの対局はあるかと思います。生徒間の対局や先生との指導対局等です。将棋教室の内容は開催者次第になるので何でもありです。講義形式、生徒間対局、指導対局等があったりなかったりです。調べてから行きましょう。

金額もばらつきが大きいです。1回数千円等から、1万円オーバーの月謝でトップクラスのプロ棋士が対局してくれる教室まであります。

「将棋指導員」が実施している教室もあります。「将棋指導員」は将棋連盟の試験・面接を通っているので、ある程度信頼できます。将棋指導員は段級位認定もしてくれます。

(ちなみに将棋指導員は、将棋連盟に毎年お金を「払って」将棋指導員の肩書を維持しています)

無料の将棋教室もネットで見かけます。公民館等で行っています。無料という事は講師はボランティアです。

将棋大会

将棋の大会は、探せば多くの土日にどこかでやっています。

全国大会につながるような大会もあれば、市が開催して市だけで閉じているような大会もあります。

もちろん参加費はかかります。

対局に持ち時間制限はまず間違いなく付きます。時間制限がないと大会を運営できませんですので。持ち時間は事前にチェックしておいて、ネット対戦等で慣れておきましょう。

大抵の大会はクラス分けしており、例えば「級位者クラス」等がありますので、段持ち等まで頑張らなくても楽しめる場合は多いと思います。

将棋道場でも、例えば「金曜日大会」等、道場内で小規模トーナメントをやっている場合もあります。

将棋バー・将棋カフェ

将棋と絡めた飲食店が最近増えています。将棋バー、将棋カフェ等と呼ばれます。

呑んで将棋を指すと、負けた時に「酔ってたから」と言い訳できるのは大きな利点です。

将棋の研究会

将棋の愛好家で定期的に集まって将棋パーティーをしている例もあります。研究会と呼びます。ガチ勢も多いでしょう。プロ棋士同士で数人集まって指してるのも研究会と呼ばれます。研究会の内容は会により差が激しいと思われますのでこの記事にはあまり書けません。

対局で強くなるには

強くなるには、真剣に考えた対局をするのが有効です。考えない対局の数をこなしても強くはなりません。

ただ、真剣に考えれば考えるほど、負けた時の精神的な負担が大きいです。あまり根を詰めすぎると「指すのが辛い」となり指せなくなります。ですので、時には適当に息を抜いてバランスを保つのが良いと思います。

第3回 定跡の体系 (日付未定)

第4回 手筋、詰将棋について (日付未定)

第5回 将棋情報の収集元 (日付未定)

第6回 段位の取得方法 (日付未定)

第7回 定跡デッキ(私が今作った造語です)(日付未定)